Introduction.

L'étude de la première partie montre que les éléments radioactifs restent longtemps dans l'environnement.

Cependant, quelles en sont les conséquences sur l'homme?

- les expositions brusques : courtes et intensives.

- les expositions à faibles doses : qui durent plusieurs dizaines d'années.

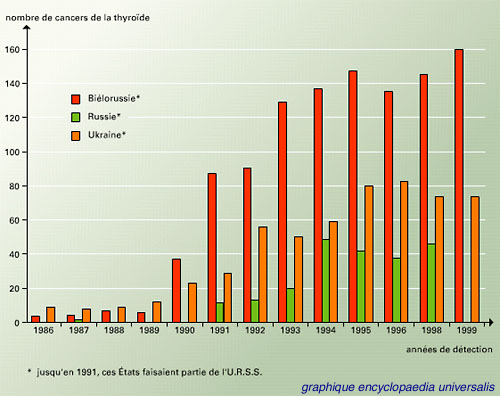

Bien qu’on ait enregistré une augmentation des cancers de la thyroïde en France, plusieurs arguments permettent de dire que cette augmentation ne peut pas être attribuée à l’accident de Tchernobyl. En effet, On observe depuis 1975 (bien avant l’accident de Tchernobyl) une augmentation régulière des cancers de la thyroïde en France. La même augmentation a été observée dans des zones non touchées par le nuage de Tchernobyl, comme aux Etats-Unis par exemple.

Le cancer de la thyroïde affecte autant les adultes que les enfants, malgré que ces derniers soient plus sensibles aux rayonnements ionisants. On peut attribuer cette augmentation comme une des conséquences des progrès dans le domaine de la médecine. De meilleurs dépistages, l’amélioration des techniques de détection et des pratiques médicales, en particulier grâce à l'introduction de l'échographie pour l'exploration thyroïdienne sont les reflets de cette augmentation. C’est d’ailleurs l’explication donnée par le réseau FRANCIM (réseau constitué par l’ensemble de 15 registres de cancers en France sous l’égide du Ministère de la Santé _ FRANce Cancer Incidence et Mortalité) qui constate l’augmentation d’autres types de cancers comme celui de la prostate qui n’est pas un cancer provoqué par les rayonnements ionisants. Effets déterministes.

Schéma des effets.

Voici un tableau montrant les effets de la radioactivité sur l'organisme humain en fonction du niveau d'exposition. Source : Cours de médecine. Université René Descartes-Paris V

Effets sur l'organisme humain.Conséquences sur l'environnement

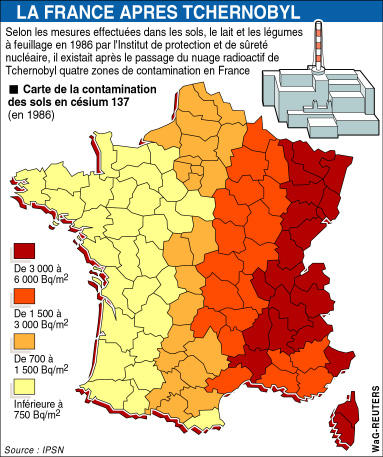

L'IPSN a élaboré une carte départementale des retombées de 137Cs à partir des mesures dans le lait et les végétaux effectuées par l'O.P.R.I. (Renaud et al., 1997). La France a été divisée en trois régions.

Pour le lait et la viande, les activités massiques moyennes en césium 137 étaient de l'ordre de la centaine de Bq/kg dans tout l'est de la France. Les valeurs maximales observées pour la viande pendant l'été 1986 étaient d'environ 1000Bq/kg. A l'entrée de l'hiver, elles étaient revenues de l'ordre d'une dizaine de Bq/kg pour la viande et le lait.

Dans les pays de l'Union européenne, la teneur en 137Cs de l'eau de boisson, qui a fait l'objet d'échantillonnages réguliers, a accusé des niveaux égaux ou inférieurs à 0,1 Bq/l de 1987 à 1990 (EC94), lesquels ne suscitent pas de préoccupation dans le domaine de la santé. La concentration d'activité dans l'eau a sensiblement diminué pendant les années qui ont suivi l'accident, en grande partie du fait de la fixation du césium radioactif dans les sédiments.

De nombreuses contre-mesures visant à lutter contre la contamination des produits agricoles (14 000 vaches exposées abattues, fin des travaux aux champs contaminés, introduction de fourrage non contaminé au pâturage des animaux et au picotage des volailles, ...) ont été appliquées avec plus ou moins de succès. Néanmoins, à l'intérieur de l'ex-URSS, l'utilisation de grandes superficies de terres agricoles est toujours interdite et le sera encore vraisemblablement pendant longtemps. Dans une zone beaucoup plus étendue, bien que des activités agricoles et d'élevage continuent à être exercées, les denrées alimentaires produites sont soumises à des contrôles rigoureux et des restrictions sont imposées à leur commercialisation et à leur usage.

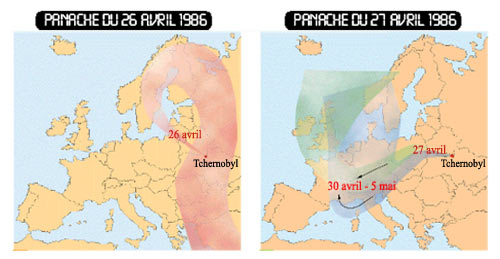

L'accident de Tchernobyl, pourtant limité et survenu à grande distance, représente tout ce que l'on peut craindre d'une énergie difficile à maîtriser, dangereuse et d'une puissance considérable avec des effets dévastateurs en cas de perte de contrôle. Le nuage radioactif est à l'origine d'une contamination globale de l'Europe. Néanmoins, il n'y a aucune comparaison entre les niveaux de contamination atteints dans la région de Tchernobyl, où la population est prisonnière de son environnement.

L'accident nucléaire de Tchernobyl continue à faire ressentir ses effets. Dans certaines régions de l'ancienne URSS, les poissons, les baies et les champignons devront être interdits encore 50 ans. En Angleterre, les mesures d'interdiction de l'abattage et de la vente des moutons devront, dans certaines fermes, être maintenues pendant encore environ 10 à 15 ans en raison d'un taux de concentration en césium 137 supérieur à la normale.

Sur la majeure partie du territoire français, la contamination provenant des retombées de Tchernobyl a décru au point qu'il est désormais de plus en plus difficile de la mettre en évidence. La plupart du temps, seul le 137Cs est encore détectable, mais à des niveaux souvent inférieurs à ceux mesurés avant l'accident, qui résultaient pour l'essentiel des retombées des essais dans l'atmosphère d'armes atomiques. Toutefois, certaines zones et certains produits présentent des activités nettement supérieures à la moyenne française : ce sont des zones qui ont été très arrosées par la pluie dans la semaine qui a suivi l'accident et des produits forestiers comme les champignons et le gibier. Compte tenu de la décroissance lente de la contamination en Césium 137 de ces produits, la contamination de ceux-ci devraient perdurer plusieurs dizaines d'années. Les zones les plus contaminées (>50 000Bq/m2) sont de taille réduite et sont peu accessibles heureusement, donc peu fréquentées par les chasseurs ou les randonniers.

|

|